はじめに

昨年6月24日岸田首相が「GX※実現に向けた基本方針」を示して以来、原発推進政策が一気に加速し、今や暴走状態です。6月の会見での「原発の新増設」の文言に、それまで原発についてまともに扱ってこなかったメディアがにわかに注目し、原発政策の突然の転換だと報じました。

※GX(グリーントランスフォーメーション)とは、環境に配慮した先端技術を使い、産業構造を変革する取り組み

しかし、この転換はもっと早くから準備され、2020年10月菅首相(当時)の「2050年カーボンニュートラル宣言」から本格化したものです。脱炭素化社会実現に向けて産業構造の大転換を迫られる中、政財界総がかりで様々な会議を開き、産業界の利益と国際競争力を確保することを中心に、政策論議を幾重にも重ね、「気候変動問題」と「エネルギー需給構造」の課題に対し原発を最大限かつ長期に活用する方針を固めました。

そこに2022年2月ロシアのウクライナ侵攻が起き、エネルギー安全保障問題が浮上したのをチャンスとみて、4月8日に首相が「原発は不可欠な電源」「原子力の最大限の活用」を進めると明言し、6月に「GX実現に向けた基本方針」を示したのです。

これによって、エネルギー戦略を構想する際「常に踏まえなければいけない視点が2つある」(2018年第5次エネルギー基本計画)として第一番にあげた福島原発事故の反省に基づく「可能な限り原発依存度を低減する」という方針は、完全に投げ捨てられました。

以下、原発の最大原活用政策と関連法改変の問題点や危険性を明らかにします。また、原発が気候危機対策の最大の障害であることを複数の視点から明らかにし、最後に日本の再生可能エネルギー資源の豊かさを確認します。

1.原発の最大限活用、2本の柱と具体的方策

「原発の最大限活用」の第1の柱は「既設原発の可能な限りの活用」で、具体的方策は、(A)再稼働への総力結集、(B)設備利用率の向上、(C)60年超の長期運転の導入です。第2の柱は「次世代原子炉の開発」で、これには(D)小型炉と(E)革新軽水炉(大型炉)があります。

(A)既設原発再稼働へ総力結集

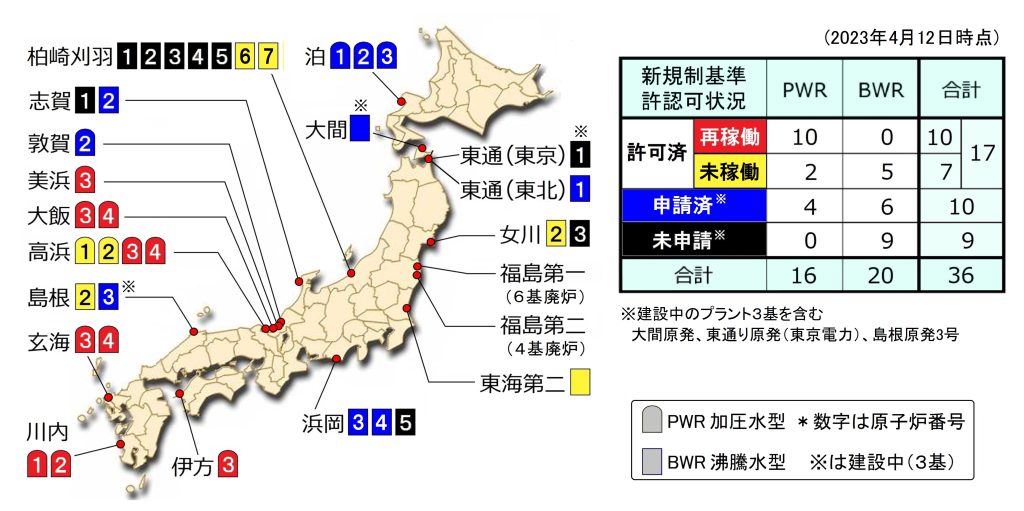

これまで再稼動した原発は10基にすぎず、福島で事故を起こした原発と同種の沸騰水型軽水炉ではほとんど進んでいません【図1】。認可を得た軽水炉も地元同意が得られないなどの理由によって運転できていません。

一方、電力11社の福島原発事故後の安全対策費の合計は6兆890億円以上になり(1月時点)、テロ対策の費用の計上などでさらに膨らむ見通しです。建設費を大幅に上回った原発もあり、一刻も早い再稼働のために、電力業界は「再稼働加速タスクフォース」を設置し協力体制を組んでいます。

(B)稼働率向上による原発の酷使

検査の方法や内容を変えることによって、設備利用率を徹底的に引き上げます。

ア)その一つが「長期サイクル運転」です。これは、現在13か月毎の定期検査を18か月毎または24か月毎に延ばします。既に制度は整い、実行に移す段階です。

イ)検査内容を大きく緩和し、また、部品交換をぎりぎりまで避ける「状態監視保全」の対象を増やし、重要な設備に対して原子炉を運転したままの検査方法「運転中保全」も導入します。

ウ)これらを通してこれまで約90日かかった定期検査の日数を30日台に短縮します。

このような徹底酷使は、当然、事故の可能性を極めて高くします。

(C)事実上無制限の長期運転へ

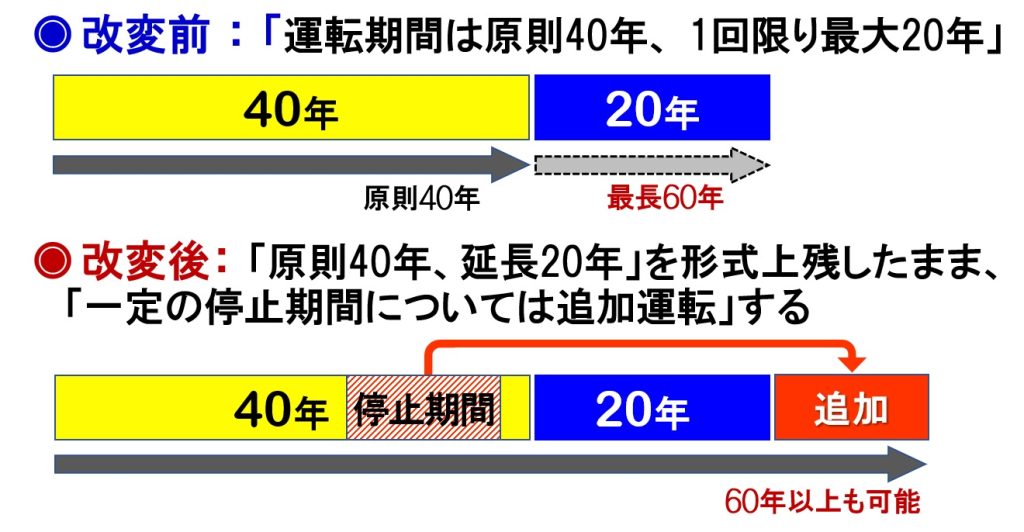

運転期間40年に加え、例外中の例外としていた20年運転延長を常態化し、さらに「一定の停止期間に限り、追加的な延長を認める」こととしました。【図2】「停止期間」には、福島原発事故以後の停止、行政処分による停止などの他、司法の仮処分による停止まで加わります。これにより70年超の運転さえ可能になり、原発の酷使に追い打ちをかけます。

また、今後運転延長の判断基準が一変します。運転期間制度を原子力規制委員会が所管する原子炉等規制法から、経済産業省が所管する電気事業法に移したからです。これまで安全性の観点から規制委員会が判断してきたものが、「電力需給等」の観点から経済産業大臣が認可することになります。「規制」から「利用」への180度転換です。

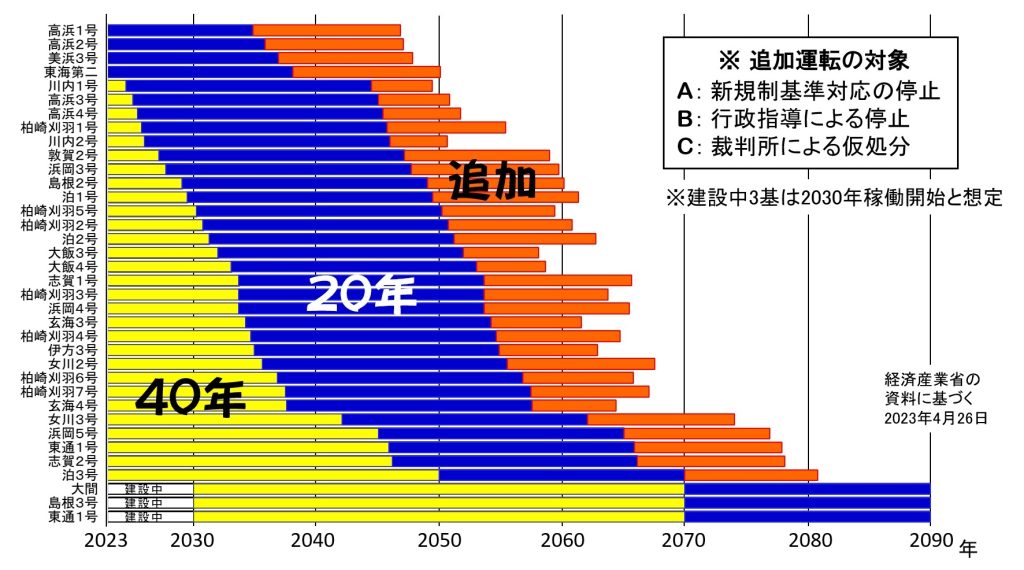

この改変で、発電可能な原発数は【図3】のように推移し、今後50年近く極めて危険な老朽原発依存社会が続きます。

(D)小型原子炉の開発

これまで、原子炉を大型化し1基当りの電気出力を大きくして発電コストを下げてきましたが、一方で安全対策費の増加と大型化による建設費の膨張で世界的に建設が困難になりました。そこで、30万kW以下の小型原子炉に活路を求めて開発が進みました。

この分野は、アメリカ、カナダ、イギリス、ロシア、中国を中心に、政府予算も投入し2030年頃の実用化をめざし、しのぎを削っています。日本では三菱、日立、東芝、電力中央研究所、日揮(プラント建設企業)、IHI(元石川島播磨重工)などが開発または出資し、これに電力業界も呼応し、関西電力は2021年2月の「ゼロカーボンビジョン2050」で小型炉等による原発の新増設・建て替えを明記しました。

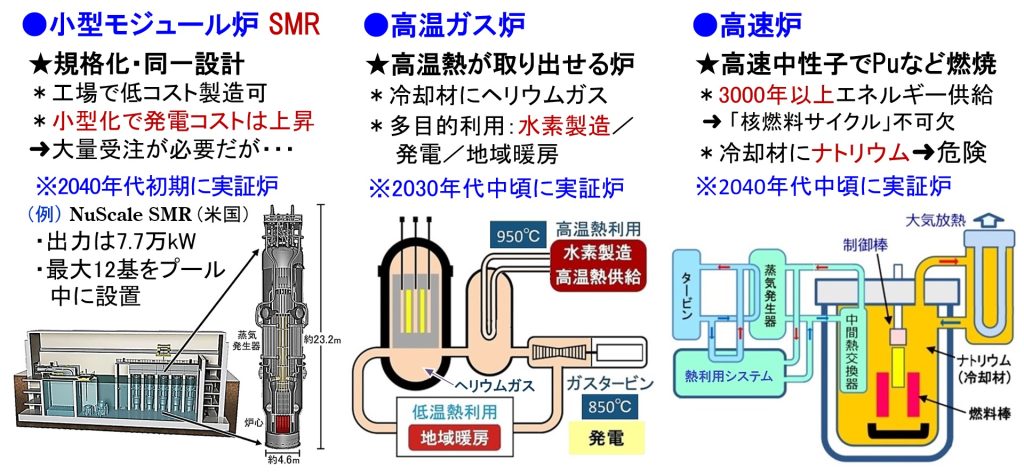

小型原子炉では3種類の開発計画があります。【図4】

ア)小型モジュール炉(SMR)

モジュールとは規格を統一して工場で製造するもので、建設期間を短くできます。一方、小型化により発電コストは上がり、経営的には大量受注が必要になります。

イ)高温ガス炉

これは、冷却材にヘリウムガスを用い、高温で熱利用する原子炉であり、発電のほか水素製造など多目的に使います。

ウ)高速炉

高速中性子で反応させる原子炉で、国は、高速炉による核燃料リサイクルで「3000年以上エネルギーを供給できる」としています。これでは半永久的な原発漬け社会になり、しかも、冷却材にナトリウムを使うため、事故を起こした「もんじゅ」と同様特別に危険です。

企業も国も小型原子炉は従来の原子炉より安全であると喧伝しています。しかし、冷却が容易になっても、中性子を浴びてもろくなるなど原子炉特有の過酷な条件はこれまでと同様です。開発途上における安全性の主張は実証性を欠き、新技術である以上、実用段階で想定外の事故を起こす可能性が十分あります。「事故の際に避難は必要なし」と言うに至っては、新たな「安全神話」に他なりません。

(E)革新軽水炉(大型炉)開発

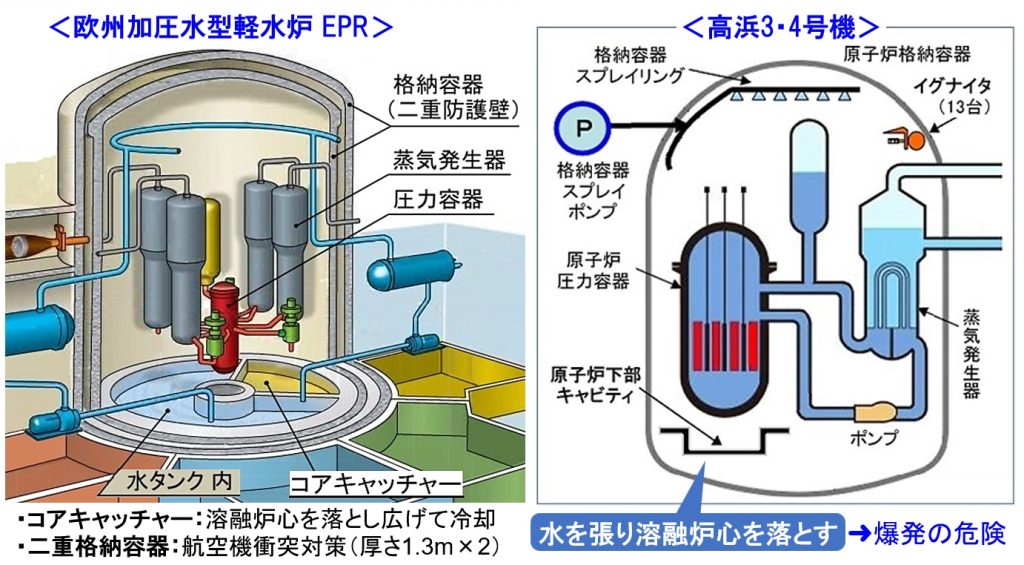

政府は、新しい安全機能を装備する大型軽水炉を「革新軽水炉」と称していますが、真の「革新」ではありません。欧米や中露は、早くから炉心溶融対策(コアキャッチャー)や防護壁強化などを実装しました(フランスEPR【図5】、アメリカAP1000、ロシアVVER1000など)。

一方、日本は福島原発事故後もこれらの装備を無視し、安易で危険な方策をとりました。典型は、炉心溶融事故に対して原子炉の下の空洞(キャビティ)に水を張ってコアを受け止める方式にしたことです。高温コアの大量落下で水蒸気爆発の可能性があり、他の国は採用していません。

なぜ、改めて大型軽水炉の開発を掲げたのでしょうか?原子力産業界は、長期にわたって原発の新規建設が途絶え、技術者養成や技能の継承が困難になり、供給網も衰退するなか、国による保護を強く求めてきました。それに応えるのが従来技術を使える大型炉なのです。

しかし、世界的にほとんどの大型炉建設で工事遅延、コスト大幅超過が相次ぎ、建設中止も起きています。中には建設費が当初見積もりの4倍の約2兆円になったものもあります。「革新軽水炉」が国の保護策を通して国民負担を増大させるのは間違いありません。

2.増える一方の危険な使用済み核燃料

原発の本質的危険性は使用済み核燃料にあり、2つの点が問題です。

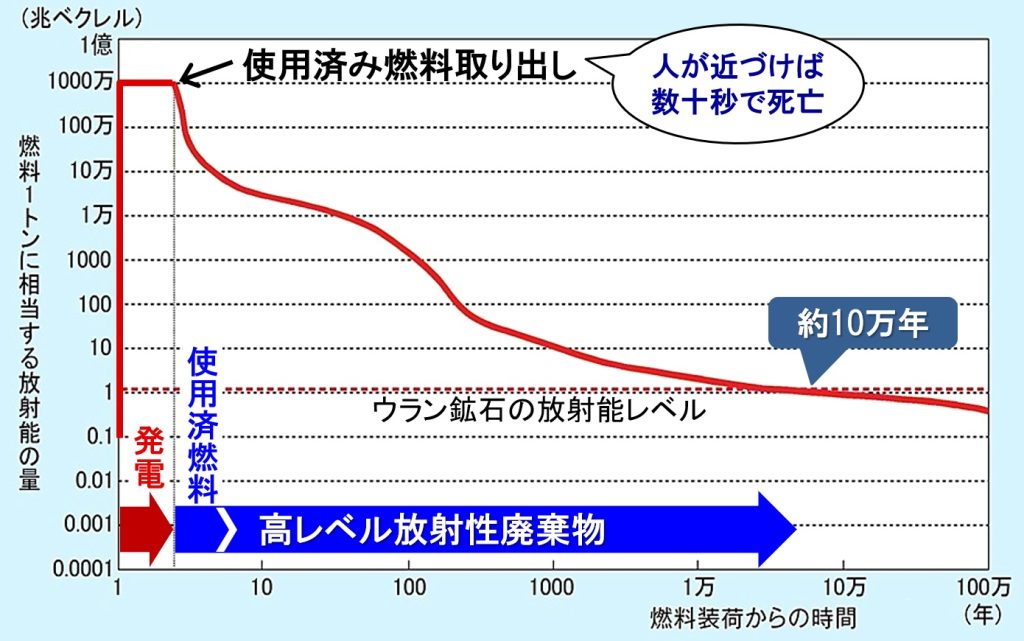

(1)放射能と熱の発生

ウラン燃料を燃やすと数年後の燃料交換時には放射能の強さが数億倍に上がり、人が近づけば数十秒で死にます。ウラン鉱石レベルまで放射能が下がるのに約10万年かかります。せいぜい数十年の発電と引き換えに永久に近いリスクを抱えるのは愚の骨頂であり、未来世代に対する犯罪です。【図6】

放射線による熱の発生で使用済み核燃料は長期の冷却を必要とします。原子炉から取り出した直後は水冷が不可欠で、失敗すれば福島原発事故の二の舞です。

使用済みウラン燃料は数年後には大人の発熱量程度に下がり、キャスクに詰めて大気で冷やす乾式貯蔵方式が可能になります。

一方、プルトニウムを混ぜたMOX燃料では発熱量が多く、ウラン燃料が1トン当たり約2kWの発熱まで下がるのに約10年ですむところが約100年かかります。MOX燃料を使うプルサーマル方式は、高浜原発3・4号機を含め、すでに9基の原発で認可されています。

(2)増え続ける使用済み核燃料

2022年12月末時点で全国で19,440トン以上の使用済み核燃料があり、福井県での貯蔵量が最多で、今も増え続けています【図7】。

100万kW原発なら1年で約21トンの使用済み燃料ができ、今後既設原発で追加運転を含む長期運転をすれば3万トン以上増えます。

政府は、核燃料を高速炉サイクル【図8】によって再利用すれば、放射能が減らせ、ウラン鉱石レベルまで300年で下がるといいます。しかし、高速炉の実用化は21世紀後半とあり、専用の「再処理工場」や「燃料加工工場」は計画すらなく、ウラン燃料の再処理工場さえ稼働延期を繰り返す現状では、高速炉サイクルの実現は怪しいものです。できたとしても環境破壊リスクが何世代にも及ぶことに変わりはありません。

3.原子力基本法の改変

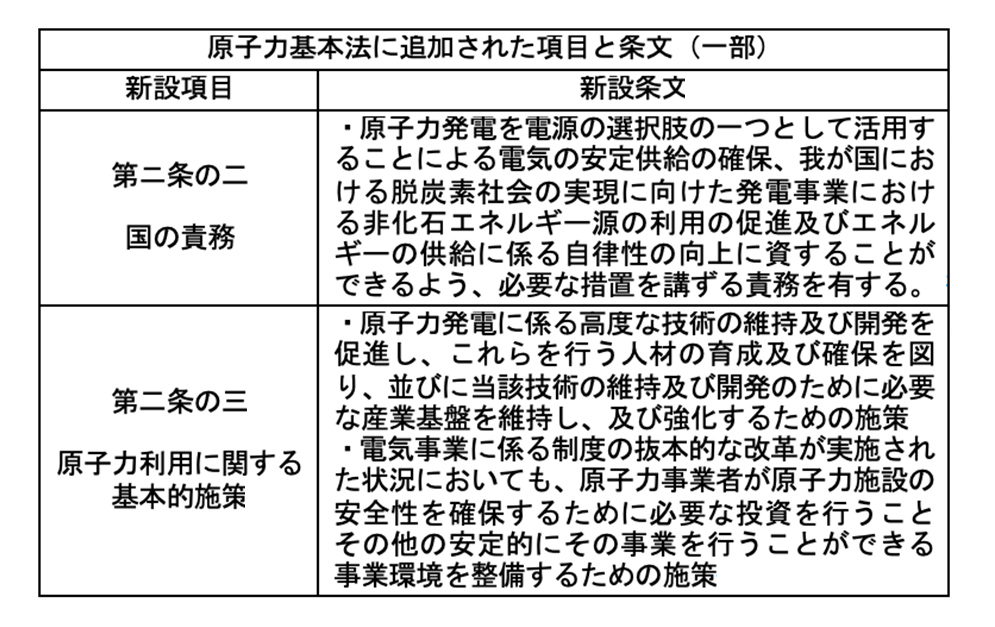

内閣はGX関連束ね法案を国会で成立させました。これは原子力基本法、電気事業法、原子炉等規制法など5つの法改変を1本にしたものです。電気事業法、原子炉等規制法の改変は運転延長に係り既に見ましたが、「原子力の憲法」ともいわれる原子力基本法の改変も重大です【表1】。

原子力基本法は1955年12月に制定され、日本の原子力の研究開発を平和利用に限定し、『自主・民主・公開』の3原則が明記されました。原子力基本法は原子力利用の基本的な理念や原則を示す基礎法であり、状況次第で変更が必要な政策や規制等は別の法律で定めるものです。

ところが、基本方針の中に「国の責務」という項目が新設され、電力供給と脱炭素社会実現などにむけ原発を活用し、必要な措置を講ずることが責務として明記されました。これは、有無を言わさず原発政策を進める根拠に使われることになります。

また「原子力利用に関する基本的施策」という項目も新設され、電気事業の制度がどのように改革されても、原発への投資と安定的に事業が続けられるよう国が保護することが書き込まれました。

一産業にすぎない原子力産業だけを法律上特別扱いし、国の政策資源を優遇的に投じるのは異常であり、他の事業者との不公平を拡大します。

最大の問題点は、再生可能エネルギーの普及や電力自由化などで原発が社会的に不要あるいは重荷になっても、保護策・延命策を国が施し、原発使用の固定化・永久化が起きることです。それは、国民負担を不当に増やすうえに、原発の異質な危険性、使用済み核燃料、環境汚染、核燃料サイクルの破綻などさまざまな問題がさらに深刻化しても、政策変更を不可能にし、解決困難にします。

4.原発による気候危機対策という欺瞞

政府は、「運転中におけるCO2排出ゼロ」のみを理由に、原発を脱炭素に向けた「けん引役」(2022年11月原子力政策「行動指針」)とまで位置付けましたが、これは3つの点で偽りです。

1つは、急を要する気候危機対策に原子炉開発が全く間に合わないことです。政府資料でも、革新軽水炉の運転開始は2030年代半ばです。小型炉では実証炉到達が、小型モジュール炉は2040年代初期、高温ガス炉は2030年代中頃、高速炉は2040年代中頃とあり、実用炉はもっと先になります。

2つには、既設原発に巨額費用を投じましたが、新たな原子炉開発にも莫大な資金と労力と時間が浪費され、再生可能エネルギーの普及拡大を一層妨げることです。

3つ目は、運転中だけでなくライフサイクル全体など総合的に見れば、原発が脱炭素に逆行する発電方式であることです。この点は以下詳しく見ます。

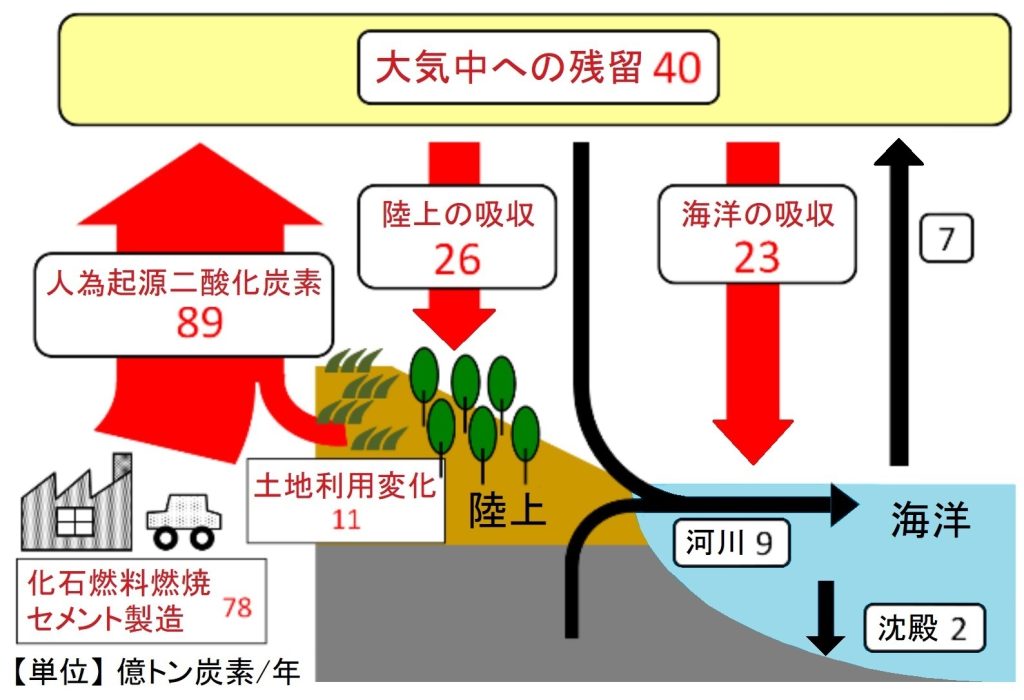

(1)発生熱の3分の2を海に捨てることの影響

海はCO2を大量蓄積し、温暖化の進行を抑制しています。気象庁資料によると、海は大気中のCO2量(約2.2兆t)の約50倍を蓄積し、人間活動で大気に放出するCO2(約90億t)の約30%を吸収しています。大気中濃度が上昇すれば吸収量も増加します。しかし、海水の温度が高くなると、CO2吸収率は下がります【図9】。

原発は熱の3分の1しか電気に変換できず、残りを約8℃高い温排水として海に捨てます。温排水は100万kW級で毎秒約70㌧にもなり、海水温を上昇させ、海そのものを温暖化すると同時に、海のCO2吸収能力を低下させます。

(2)石炭火力の次に多い原発の温室効果ガス総排出量

原発は停止中は火力で代替発電します。現行では13か月運転すれば停止し、定期検査を約3か月行います。これで運転期間40年のうち7年以上が火力に置き換わります。またトラブルによる停止も頻繁に起こしています。

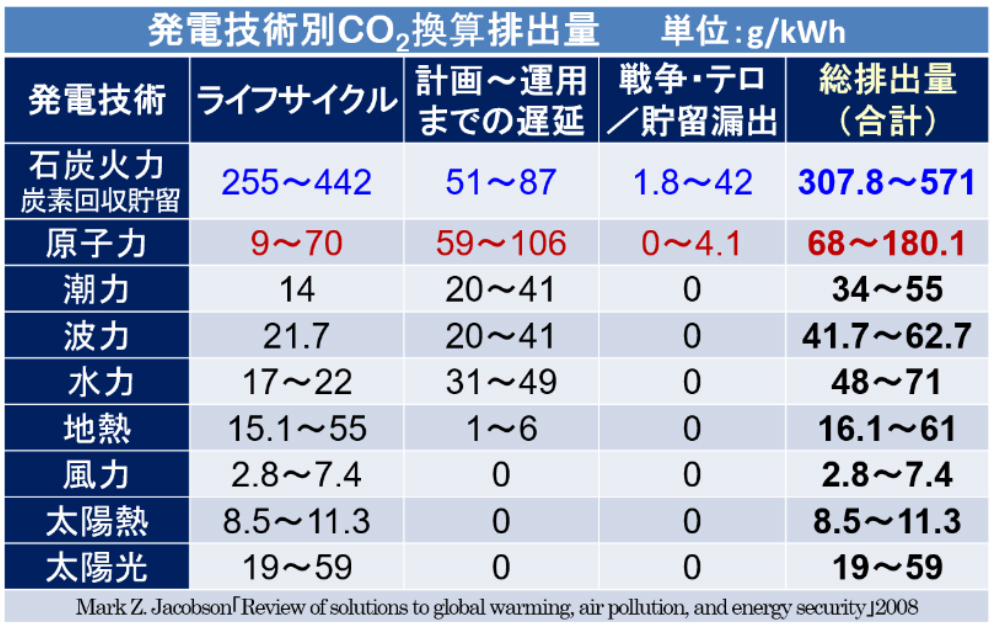

アメリカ・スタンフォード大学ジェイコブソン教授(環境工学)は、全温室効果ガスをCO2に換算した総排出量を発電技術で比較した場合に、石炭火力の次に原発の排出量が多いという研究結果を2008年に示しました【表2】。

この研究の特徴は、「ライフサイクル」すなわち設備建設から燃料製造、運転、設備廃棄、廃棄物処理までの全過程に加えて、「計画から運用までの遅延」と「戦争・テロ/貯留漏出」という項目を設定したことです。「計画から運用までの遅延」とは、計画後最も早く運用できる太陽光、太陽熱、風力を基準に運用までの期間差(遅延)を調べ、その間は既存発電に頼ることで排出量が増加するとしたものです。原発は建設に時間がかかるので「遅延」効果が大きくなります。「戦争・テロ」は、原発が戦争・テロに巻き込まれる確率を踏まえ、その際の爆発・燃焼で排出される温室効果ガスを推計したものです。「貯留漏出」は排出ガスの回収・地下貯留機能を装備した石炭火力発電において貯留ガスの自然漏出を考慮したものです。

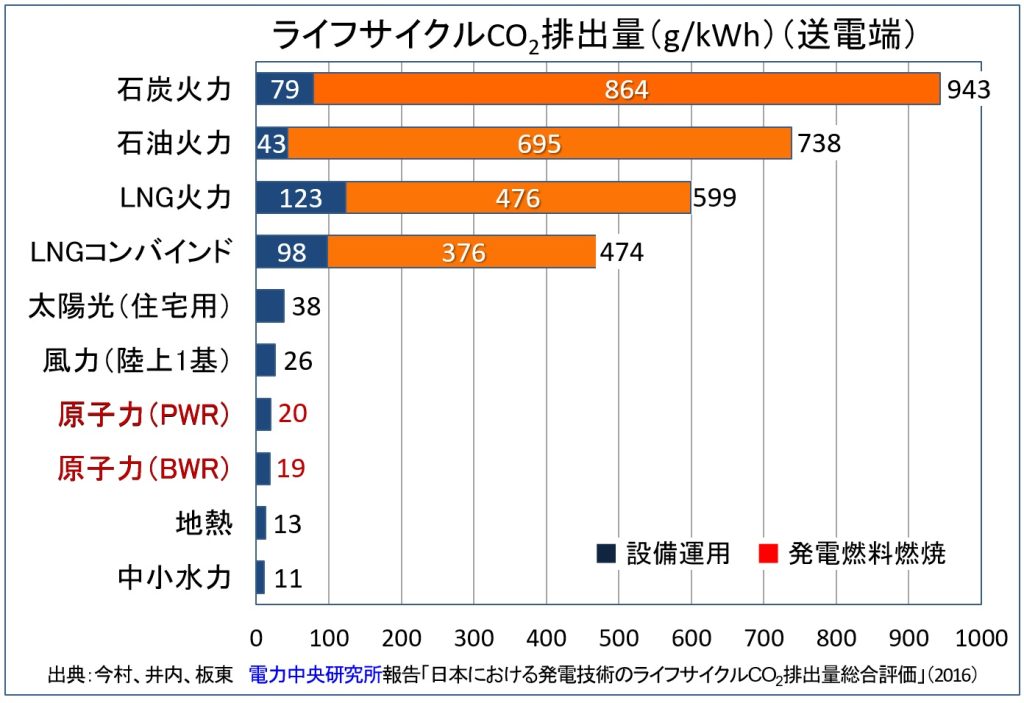

日本でも電力中央研究所(電力会社の合同出資)が温室効果ガス排出量の比較資料を2009年に公表しました【図10】。ただし、「計画から運用までの遅延」と「戦争・テロ/貯留漏出」は設定していません。

この資料では、原発のライフサイクル排出量がジェイコブソン資料よりかなり少なくなっています。推計条件の記述に明らかに実態無視の恣意的試算とわかる点があります。それは未確立のリサイクル方式を前提にしたこと、しかも再処理などでのロスは一切なしとし、再処理工場の100%稼働という絵空事で試算したことなどです。

5.再生可能エネルギーの豊富な日本

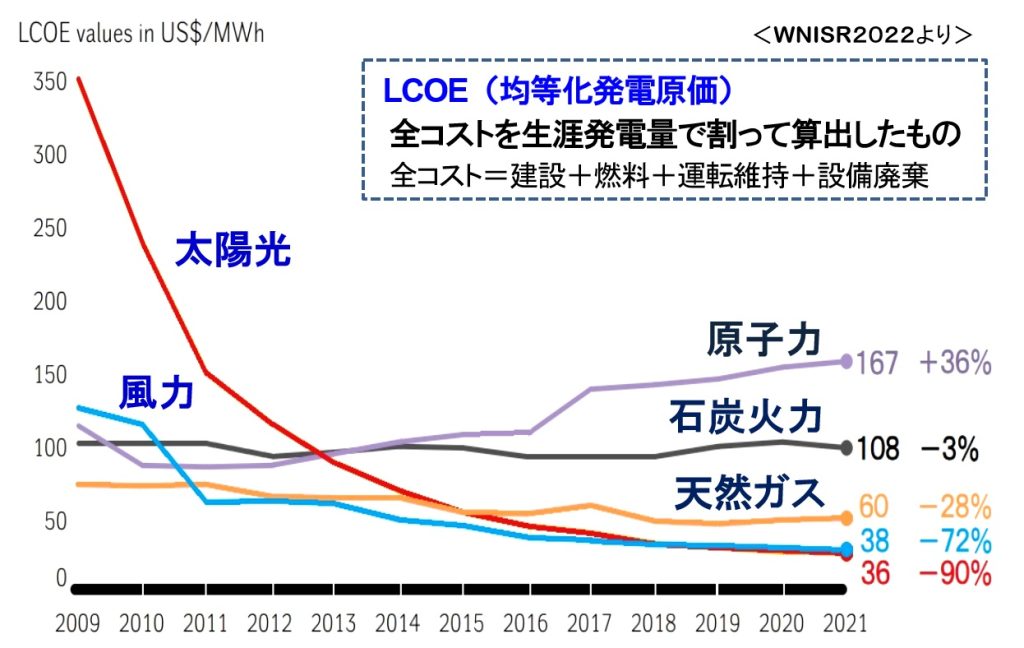

再生可能エネルギーの急速な普及によって、世界的には2019年に水力を除いた再生可能エネルギーだけで原発発電量を超え、発電コストも大きく低下しました。

発電コスト比較は、均等化発電原価(LCOE)というライフサイクルにわたる全コストを生涯発電量で割って算出したもので、きわめて合理的です【図11】。このように、再生可能エネルギーは、技術的に確立され、導入スピードが速く、コストも原発の4分の1まで下がり、環境的にも最も優れたものです。

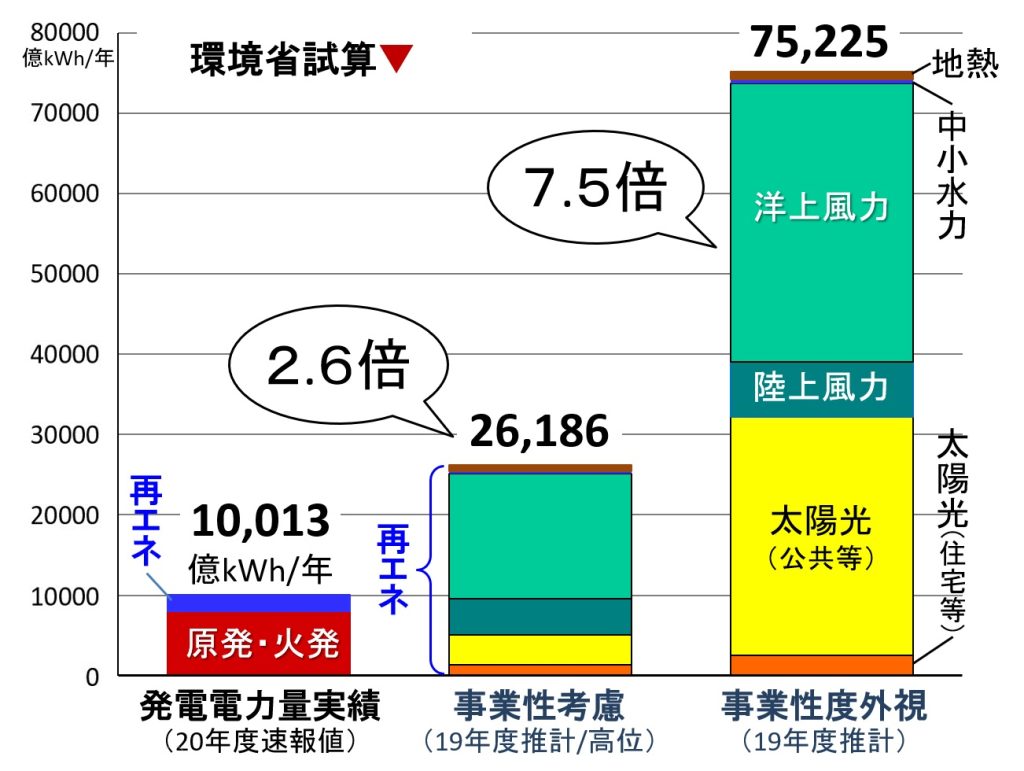

また、日本の再生可能エネルギーの潜在能力は極めて豊かであることを、環境省の資料(「我が国の再生可能エネルギー導入ポテンシャル」2022年4月)が示しています。現在(2020年度速報値)の発電電力量に比べて、再生可能エネルギーだけで発電する場合、事業性を考慮すれば2.6倍、事業性を度外視すれば7.5倍もの発電能力があります【図12】。

この豊かな再生可能エネルギーの最大限の活用こそが真の環境保全と脱炭素社会への道です。