第2回 寺田和弘さん

(ドキュメンタリー映画「生きる」監督)

1999年から2010年までテレビ朝日「サンデープロジェクト」特集班ディレクター。

2011年から番組制作会社パオネットワークで、主に社会問題を中心に番組制作をおこなう。

受賞作に「シリーズ言論は大丈夫か~ビラ配り逮捕と公安~」(2006年JCJ賞)、「DNA鑑定の闇~捜査機関“独占”の危険性~」(2015年テレメンタリー年間最優秀賞・ギャラクシー賞奨励賞)

インタビューアー:弁護士 村松いづみ

― 大川小学校 津波裁判をテーマにした映画を製作しようと思われたきっかけはどのようなことでしょうか?

寺田 私は大川小学校の件について関わってきたわけではなかったんですね。

2020年の夏に今回の裁判の原告代理人の吉岡和弘弁護士から電話がかかってきたのがきっかけでした。

吉岡弁護士とは東日本大震災の半年前に秋田で起きた津谷裕貴弁護士殺害事件を通して知り合い、同じ「和弘」という名前で親近感を持ってくださったのかわかりませんが、親しくさせていただいていました。

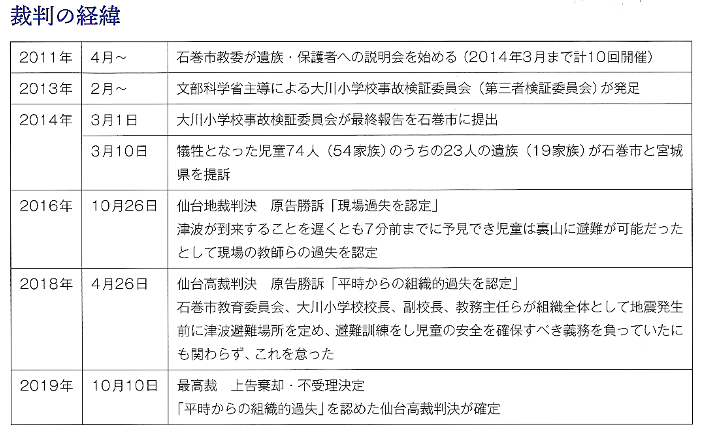

2019年10月に最高裁で上告棄却、仙台高裁判決が確定したのですが、その後原告遺族に対する脅迫事件が起きまして、犯人はその後逮捕されたんですけど、吉岡弁護士が「どうも原告遺族の方々が下を向いているような気がする」と話されました。「この裁判は勝つことが目的ではなく勝ってからスタートしようと始めた裁判なのに、このままでは教訓を生かす活動が弱まってしまうかもしれない」と話され、私に映像で何か協力してもらえないだろうかと声をかけられたのがきっかけでした。

― 寺田さんはどのようなお仕事をされていたのですか?

寺田 私はテレビ番組などを制作する「パオネットワーク」という映像制作会社のディレクターなんです。

企画を出して採用されれば制作するのですが、正直、なかなか私の企画がテレビ局では採用されないのが現状です。最近では北海道の市川守弘弁護士とアイヌの先住権などの取材に取り組んでいます。

― 直接震災や今回の裁判に関わっていなかった寺田さんが映画製作に踏み切るには、資料収集などの準備や、全体の見通しが必要だと思うのですが、それらはどうされたのでしょうか。

寺田 テレビ制作などを30年近くしてきましたから、単に映像を作るということはできますが、何をどのようにつくり、映像という形になるのかはその時点では想像がつきませんでしたけど、何か協力はできるかなとは思いましたね。

最初はボランティアでと思いましたが、相談してみるとどうせ制作するなら映画にしたらどうかとアドバイスがあり、弁護団である吉岡弁護士と齋藤弁護士に相談して映画にチャレンジすることになりました。

ご遺族は私のことを全く知らないし、今まで多くの方が取材されていましたが、「寺田さんは取材をされてないし、ほかの取材と何が違うんですか、いったいどういう形で何をしようとしているのか」と問われ最初は十分には応えられませんでした。

― それをどうやって乗り越えたのですか?

寺田 お二人の弁護士さんと原告の皆さんは、裁判が終わっても2,3ヶ月に1度石巻市で原告団会議を続けていました。

― それは何のために続けてきたんですか?何を得ようとしたのでしょうか。

寺田 裁判で得られた結果と遺族が求めているものとの間には乖離があるんですね。吉岡弁護士と齋藤弁護士はそのことを原告団のみなさんに説明し、裁判に勝った後にその乖離を埋めて遺族が本当に求めているものを明らかにするために弁護団会議を続けてこられました。

東京にいる齋藤弁護士が仙台で吉岡弁護士と合流し、車で石巻までいつも行っているんですが、同乗している時に私がうまく映画作りの話が進まないと愚痴を言ったらしいんです(私はハッキリと覚えてないのですが)。その時、吉岡弁護士から「寺田さんが原告遺族の皆さんから信頼を得ないと難しいですよ」と言われました。確かにそうだなと思いましたが、結果的にはそこまでする必要はなかったんです。何故かというと吉岡弁護士、齋藤弁護士と原告団の遺族の皆さんはすごい信頼関係と固い絆で結ばれていて、そこに入れてもらえば大丈夫だったんです。

― 人権裁判をやっていても、そこまでの絆と信頼関係を築くことはなかなか難しいことですよね?

寺田 そう思います。裁判では吉岡弁護士が原告遺族に対して、貴方たちが子どもの事実上の代理弁護士になりなさいとして、実際に実務で動いてもらい、遺族もそれに応えました。そういう活動を通して深い絆ができたと思います。本当に稀なことだと思います。

― 映画を作っていく中で新たな出会いや発見したとかはありますか?

寺田 はじめは一から撮影をして原告遺族や大川小裁判の意義を表現するような作品にしようと思っていました。

原告団会議のある帰り道で吉岡弁護士が「原告で只野さんという方がいて、ずっとビデオ撮ってんだよね、あの素材って何に使うんだろうなー」って言ったんですね。

初期の保護者説明会や第三者検証委員会、弁護団会議とかも録音、録画してあるということで、ぜひ見たいと思い、只野さんに少しずつ見せていただきました。これはすごい映像で、私は考え方を大きく変えました。今回の映画は私が監督をしていますが、実際の映像を撮影してきたのは原告遺族自身が撮りためてきた記録をまとめたものなんです。

この映画は裁判を闘った親たちの生き様、歩んだ道を描いています。そこには真相を求めて闘い続けた親の姿があります。しかし子どもたちがなぜ、どのようにして亡くなったのかという真相は明らかになってないわけです。

遺族の願いは、親ではなく自分たちの子どもを描いてもらいたい、子どもがなぜ学校で死んだのか、どうやって死んでいったのか、その生々しい姿を描いてもらいたい、そこにこそ二度とこういう被害を出さないための教訓があるはずだという思いがあるんですね。だけど僕はそういう形にはしませんでした。

― それはしなかったということなのですか、それとも出来なかったということですか?

寺田 両面があると思います。出来なかったという面で言うと、真相を究明していく、事実を突き詰めて明らかにする、我々の言葉で言う調査報道的なものにするという意味では、今回の事案でそれができるかというと、僕の今までの経験や能力からするとそう簡単ではないし、何年かかるかわからない。ですから今の時点ではその選択肢はないと思いました。

もう一つの面は、子どもを主人公に描くということも選択肢としてありましたが、吉岡弁護士、齋藤弁護士と私の中で最初から最後まで変わらなかったのが「日本人の法意識を変えたい」と言うことでした。なぜ裁判を起こしただけで誹謗中傷されるのか、その根底には一体何があるのだろうか、そこを社会に問いたいというのが三人の共通認識でした。

そう考えていくと、遺族が撮られた映像をもとに親の生きざまを描くことが今回の映画にとってベストだと考えました。親は子どものために闘ったのですから、それは子どもを描くことにもなると僕は思います。

― 映画が完成して遺族の方の感想はいかがでしたか?

寺田 様々な感想が寄せられています。「娘もこの映画を多くの人に観てもらえて喜んでいるんじゃないか、これから娘が記憶として天国で生き続け成長するために、映画を見てもらい、自分も同じように歩んで生きたい」とおっしゃっていました。別の方は「この映画で見えるものは、今の日本の姿であり、全て記録された事実ですから、実態をわかってほしい。嘘や偏見が遺族に対しておこなわれ、こういうことが許されている社会をちゃんと認識してほしい」、一方で「この映画は親を描いているので、本当は子どもを描いてほしかった」という方もいらっしゃいました。

― 先ほど「日本人の法意識を変えたい」と言われましたが、この映画をつくる根底にそれがあるとのことでしたが、もう少し詳しくお話しください。

寺田 裁判を起こす、受ける権利は日本国民の誰しもにあるんですよね。それを大川小裁判では国家賠償請求訴訟という形で行使したわけです。しかし、被害に遭われた方が損害賠償を求めると、お金という形が発生してきます。そうすると家族の命をお金にかえるのか、今回も子どもの命をお金にかえるのかというような誹謗中傷がおこりました。

― 遺族が裁判を起こすだけで誹謗中傷があったのですか?

寺田 そうです、裁判に勝つ負けるではなくて裁判を起こしただけで誹謗中傷されます。そのようなことをする人たちは訴訟の仕組みなど基本的なことをおそらく知らないんじゃないかと思います。ですからまずはこの映画を観ていただいて、裁判の仕組みや国賠訴訟について知っていただき、遺族がどのように戸惑い、悩み、考えていたのかを映像で紹介していますから、その姿を見てほしい。それを見てもなお誹謗中傷できますかと問いたいです。それは大川小の事件だけではなく、あらゆる損害賠償事件で遺族に対して誹謗中傷している人たちに必ず見てもらいたいです。映画のメインテーマではないのですが。

― 津波災害に遭った地元ではどうなんでしょうか。

寺田 地元である石巻でも誹謗中傷がありました。ここでは多くの方が亡くなっています。なぜ大川小学校で命を失った子どもの親だけが国賠訴訟を起こして、しかも勝って多額の賠償金を得てるんですかと思われているところがあります。実際に裁判に参加したのは、犠牲となった児童74人、54家族のうち23人の遺族19家族でした。

― 一審の仙台地裁は7分前に教師に予見可能性があったとして「現場過失」を認め、二審ではそれが「組織」の過失として1年前までさかのぼりましたね。

<一審判決 仙台地裁> 2016年10月26日

津波が到来することなく遅くとも7分前までに予見でき児童は裏山に避難が

可能だったとして、現場の教師らの過失を認定

<二審判決 仙台高裁> 2018年4月26日

石巻市教育委員会、大川小学校校長、副校長、教務主任らが組織全体として地

震発生の遅くとも1年前の「平時」の時点で津波避難場所を定め、避難訓練を

し児童の安全を確保すべき義務を負っていたにも関わらず、これを怠った。

寺田 一審の現場教師の過失の件をよく言われることがあるのですが、結果的に確定しているのは一審を見直したうえで二審の組織的過失が確定したので、その画期的意義を考えることが重要なことだと思います。メディアなどでは、一審の判決に引きずられ、一審、二審ともに勝訴したことが注目されがちですが、二つの判決は全く種類の異なる判決です。そのことを理解している人が意外と少ないですね。

ただ、映画では裁判については描いてないんですが。

― それはなぜでしょうか?

寺田 「水底を掬う ― 大川小学校津波被災事件に学ぶ」という本が2021年に出版されました。東大名誉教授の河上正二さん、弁護士の吉岡和弘さん、齋藤雅弘さんが書かれたものです。裁判についてはここに詳しく書かれています。私は映画と「水底を掬う」が車の両輪だと思っていて、映画ではなぜ裁判に挑まざるを得なかったのか、裁判に挑むときの遺族はどういう思いだったのかについて描き、法律論については本に任せています。

― 他の多くの損害賠償裁判でも同じような問題を抱えています。裁判とはどのような仕組みでどのようなものか、そしてどのような限界があるのかは共通しているように思います。

寺田 その点で弁護士も市民も共通理解をしてやっていかないとだめですよね。

今回の裁判では吉岡弁護士が全体の青写真を描いてリードしてきましたが、原告遺族に求めることって非常に厳しいんですよね。遺族は事実を知りたいわけで、それを調べることは嬉しいのですが、裁判に求められることは違うことなんですね。

― 予見できなかったのか、回避できなかったのかという過失論の証拠ですね。

寺田 そうです、過失を裏付ける証拠集めを原告が弁護士と一緒にするわけですね。原告はこんなことをしたいんじゃないんだ、私たちは事実を知りたいんだということになる。しかし吉岡弁護士はあえて、原告の皆さんにやってもらい裁判の仕組みを理解し参加してもらっていました。

このやり方が全ての事件に当てはまる体制とは思いません。異例だと思いますが、今回はこうやって裁判の仕組みを理解し関わることによってお互いの信頼関係が築かれ、裁判が終わった後も継続していると思います。

― 裁判がゴールではなくスタートということでは、今後どのようにお考えですか?

寺田 私が今やるべきことは一人でも多くの人にこの映画を観てもらうことだと思っています。

この映画は悲しい映画ではありません。裁判の過程でも不思議な現象がおきました。繰り返しになりますが、遺族が求めていたのは「あの日何があったのか」ということなのですが、画期的な高裁判決が出ても、その点については何一つかなえられていないんですよ。でも遺族の皆さんは涙を流して「心ある判決をいただいた」と言いました。

そういう心はいったい何処から生まれてきたのか、なぜそのような思いに至ったのか、毎日どのような気持ちで過ごしているか、そういうところを見ていただくと、私たちが日常の暮らしの中でちょっと忘れかけている希望を見出すことがきると思います。遺族の皆さんが歩んでいる道を社会が実現できるようになれば、すごく優しい社会になるだろうな~と思っています。私たちの世代は対立の社会をつくってしまいましたけど、若い人たちはそうでない世界、社会をつくる可能性があると思います。

ぜひ若い人たちにも見ていただいて、優しい社会を築いてもらいたいなと。

― ありがとうございました。すぐにでも観たくなりました。

寺田 ぜひ京都でも若い人、そして教育関係者、自治体職員、弁護士のみなさんにも見ていただきたいと思います。