<創刊の辞>

- 真のジャーナリズムとアカデミズムの源流・京都の地から-

岡田知弘 (京都大学名誉教授・京都橘大学教授)

- 真のジャーナリズムとアカデミズムの源流・京都の地から-

岡田知弘 (京都大学名誉教授・京都橘大学教授)

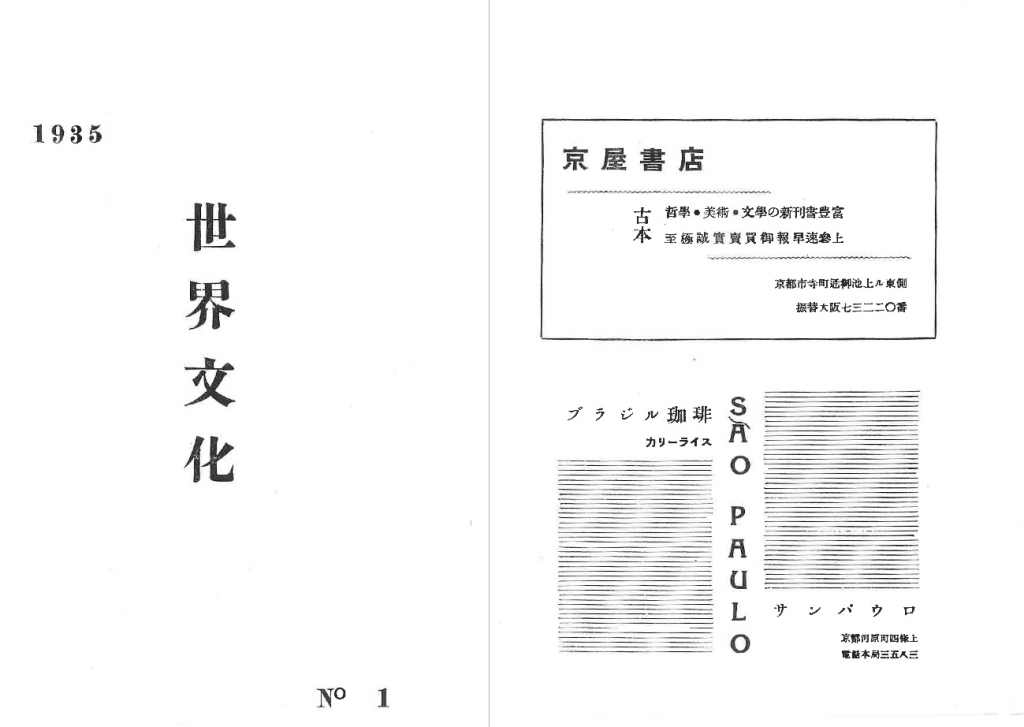

『世界文化』を発行していた当事者たちが1970年代に手記やインタビュー、座談会という形で数多くのことを語っている。そこから、『世界文化』創刊の意図と時代状況、そして雑誌の内容について、特徴点を述べておきたい。

第一に、『世界文化』創刊の中心人物であった中井正一は、もともと美学・芸術論を専門にしており、とくに前衛的な芸術の評価をめぐって既存のアカデミックな議論を超えることを考えて雑誌『美・批評』の出版に関わっていた。同誌は、瀧川事件を機に大きく方向性を変え、第二次『美・批評』誌が1934(昭和9)年から刊行される。そこでは、中井らの美学・モダニズムの潮流に、真下信一、新村猛らのマルクス主義的な潮流が合流し、知識人の主体的実践が共通の問題意識とされた。『世界文化 復刻』の解説を書いた平林一氏は、この第二次『美・批評』集団の基本的モチーフを、同誌32号の「おりこみ」記事で示している。以下、引用してみよう。

学問をしっかり勉強しよう(中略)私達は、嘘でない、浮いていない、地についた研究を、よしその歩度は狭くとも、よしその歩調は遅くとも、だが撓まずに続けたい。その為には、此の雑誌は、注意深く、自らを第一には、所謂アカデミズムから、第二には、所謂ジャーナリズムから、守らねばならない。これら二つは、私達の方向と歩調とを乱す最悪の妨害だからである。と同時に、此の雑誌は、毅然として自らを、本当のアカデミズムに、本当のジャーナリズムに鍛へ上げねばならない。(後略)

中井らは、美学や哲学の分野を超えて、より多くの読者を獲得するために、新たに『世界文化』というタイトルにした雑誌の創刊を企図したのである。

第二に、その創刊の辞を書いた真下は、「瀧川事件でぼくたち渦中に入って、ひとごとならず動いたんだが、強引な弾圧で敗北したわけです。しかし、学問、思想の自由そのものが敗北していけないというところから、事件としてはやぶれたけれども、思想としてはなんとか残りたいという希望が強くあった」と回想しているように、同事件が唯物論か否かという対立軸ではなく、合理的か非合理か、理性的か否かという対抗軸で、当時の若い研究者の共同の輪をつくるきっかけになったといえる。

第三に、『世界文化』の執筆者は、美学や哲学を超えて、物理学の武谷三男、経済学の青山秀夫や島恭彦など広い領域にわたった。武谷は、カントの立場からマルクスの弁証法の方法論への過渡期にあり、のちに湯川秀樹や坂田昌一の方法論にも影響を与えたといわれている。ちなみに、新村猛は、湯川秀樹や朝永振一郎と中学校時代以来の同級生であり、大学だけでなく、京都の地における知識人ネットワークのなかで同誌が育まれたといえそうである。

第四に、『世界文化』の内容を見ると、中井の「委員会の論理」に代表される優れた論文とともに、「世界文化情報」というコーナーが常設され、そこでフランスやドイツなどヨーロッパでの最新の動きが紹介されていることが目につく。とくに新村は、語学力をいかして、フランスにおける人民戦線やそれに関係する文化芸術活動について頻繁に紹介していた。このことが、のちに特高警察にマークされ、同誌の執筆者グループが日本での人民戦線構築を共産党の指導の下で企図しているという「事件」のフレームアップにつながったともいえる。このような事実がなかったことは、のちに明らかになるところである。しかし、国内のマスコミやアカデミズムが、このようなヨーロッパでの動きを報道せず、むしろ「日本主義」に傾き、批判的精神が失われてきている時代において、京都から、学問の力を使って、世界の文化、運動を発信したことは、特筆すべき取組であったといえよう。