<創刊の辞>

- 真のジャーナリズムとアカデミズムの源流・京都の地から-

岡田知弘 (京都大学名誉教授・京都橘大学教授)

- 真のジャーナリズムとアカデミズムの源流・京都の地から-

岡田知弘 (京都大学名誉教授・京都橘大学教授)

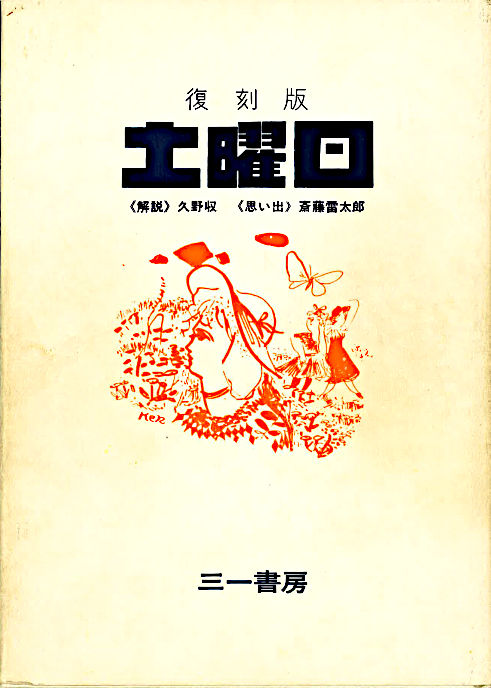

上記の『世界文化』は、発行部数はせいぜい500~700部ぐらいで、店頭販売と定期購読が中心だったといわれている。経営的にも厳しい状況にあったという。これに対して、『土曜日』は、京都を中心に7000~8000部に達し、財政的にも黒字経営であったという。長らく、『土曜日』は、『世界文化』を編集した同人たちが民衆を啓もうするためにつくった文化新聞だという評価がなされてきたという。

だが、近年、先の井上史氏らが指摘するように、そのような見方では不十分であることがわかってきた。そして、『土曜日』のジャーナルとしての独創性、先進性も明らかになってきている。

第一に、もともと同紙は、松竹撮影所の大部屋俳優であった斎藤雷太郎が、私財を投入して出版したものであった。同紙にも前身となる『京都スタヂオ通信』という映画界のミニコミ紙があった。映画界が無声映画からトーキーに技術変革する時代の撮影所における労働者の声を集め、回し読む新聞づくりを斎藤が開始し、それが中井正一や同志社大学教授を解職され、弁護士活動とともに京都家庭消費組合(のちの京都生協)の組合長をしていた能勢克男と結びつく形で誕生した新しい新聞であった。そして『土曜日』というタイトルと内容は、フランス人民戦線の文化週刊紙『金曜日』を参考にしたといわれている。

第二に、「読み手が書き手にもなる」という斎藤の考え方は、中井の提唱していた「委員会の論理」における集団的な認識の進化論ともある意味合致し、それが紙面に反映した。斎藤は小学校中退の学歴しかなかったが、これまでの経験を活かし、だれでも読める紙面づくりを求め、専門家が専門用語を使わずに、読者にわかりやすく伝えるよう工夫したという。官憲による捜査を警戒し、ペンネームや署名のない記事が多用もされた。

第三に、新聞の一面には、伊谷賢蔵らによる美しい人物画が挿入さているうえ、「土曜日」という大きく書かれた題字の上には「生活に対する勇気 精神の明晰 隔てなき友愛」、下には「憩ひと想ひの午後」と印刷され、挿入画の下には毎号、見出しの下に巻頭言が付されていた。巻頭言を書いたのは、主に中井正一と能勢克男であった。創刊号の巻頭言は、「花は鉄路の盛り土の上にも咲く」と題して、中井が書いたという。時代の重苦しい雰囲気を「灰色の鉄路」とたとえ、それを「我々の生きて此処に今居ることをしっかり手放さないこと。その批判を放棄しないこと」によって「花をもって埋めることができる」とする。そして、最終段落で、次のように〆られている。

「土曜日」は人々が自分達の中に何が失はれてゐるかを想出す午後であり、まじめな夢が瞼に描かれ、本当の智慧がお互に語合はれ、明日のスケジュールが計画される夕である。はばかることなき涙が涙ぐまれ、隔てなき微笑が微笑まるる土曜日である。

第四に、『土曜日』の編集者たちは、紙面だけでなく、ハイキングやダンスなどのイベントによって読者とも交流していた。それは、能勢克男が小型映画によって撮影したフィルムをDVDに復元した牧野守監修『ファシズムと文化新聞「土曜日」の時代』六花出版、2012年でも確認することができる。ちなみに、同DVDの解説記事(井上史筆)によると、能勢は、仙台生まれで、東京帝国大学法学部を卒業後、1922年に同志社大学法学部講師となるが、学生新聞『同志社新聞』発行人として大学民主化運動に関与するが、1929年に教授を解職されたため、京都家庭消費組合設立に関わり、組合長となる。37年に「京都人民戦線事件」によって逮捕され、山科刑務所で服役した。

第五に、『土曜日』の紙面には、京都市内の撮影所、小売店や飲食店、なかでも喫茶店の広告が目立つ。これらは、斎藤が足で稼いだものであり、この広告料だけで経営が維持できたといわれている。とりわけ注目されるのは、この時代に増え始めた喫茶店(カフェー)に『土曜日』をおき、それが回し読みされることによって固定読者が累増していったことである。わかりやすく、ビジュアルな紙面は、若い学生に留まらず軍人の読者も獲得していき、それが特高警察や検察にとって警戒の的となったともいえる。

最後に、以上のような斎藤を中心とした『土曜日』の発行、普及、経営の仕方を見るならば、京都大学や同志社大学が狭い盆地のなかにあり、世界の最先端の動きを追う人文社会・自然科学分野研究者や労働者、市民が近接し、原稿とり、印刷、製本、配達、集金の活動が自転車や市電で動ける範囲にあったことが、市民生活から世界の動きを見通す媒体を生み出す力になっていたことがわかる。このような場は、他の地域、国でも見られないものであるとえる。瀧川事件以降の、学問・思想、そして人間の自由な生き方の行く末を、「危機」として敏感にとらえた研究者と、斎藤をはじめとする労働者、そして消費者組合(生協)や、市内の喫茶店経営者をはじめとする中小企業者が、同じ生活領域のなかで協同して生み出し、広げた歴史的産物として『土曜日』は存在したといえる。