Ⅰ 最低賃金とは

1 最低賃金の役割

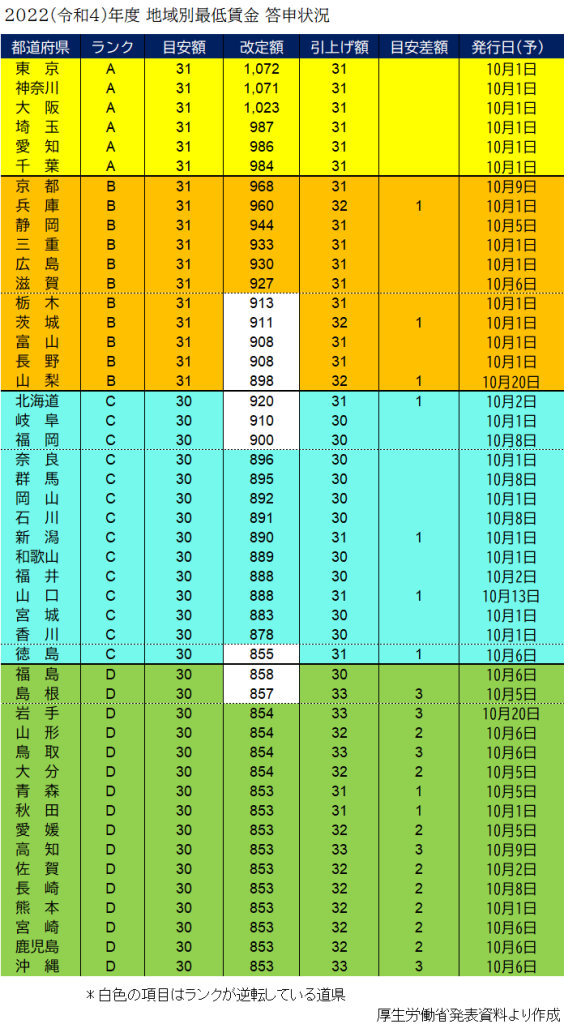

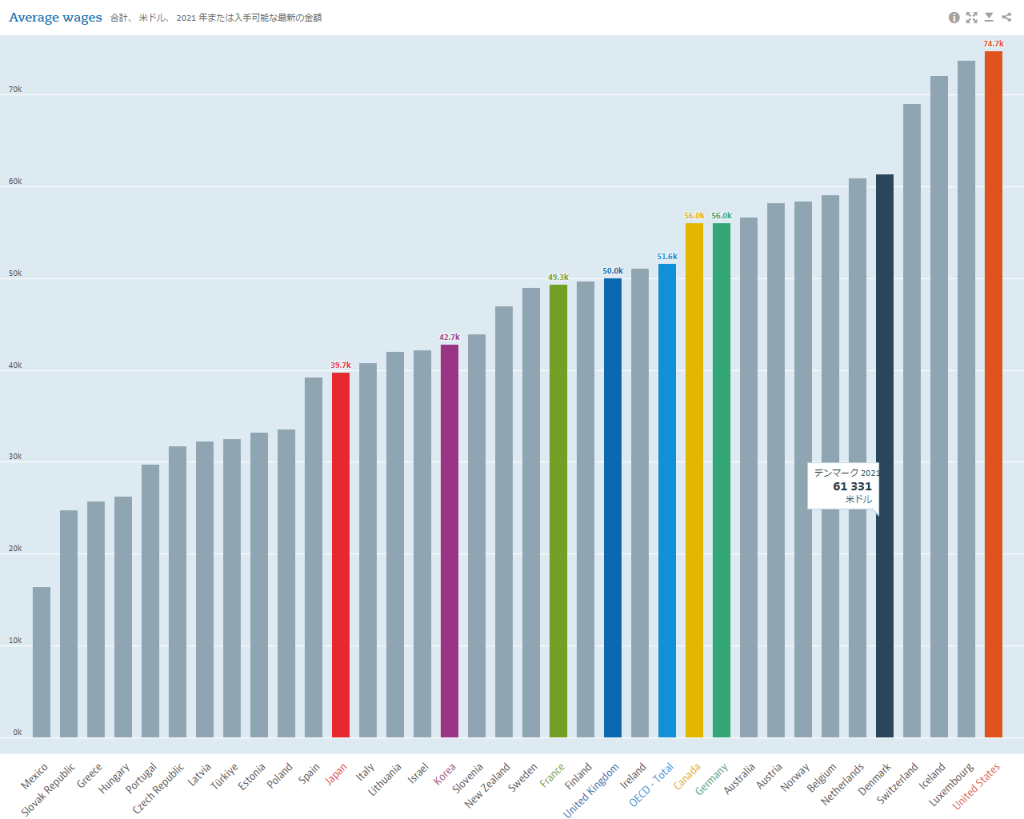

本年10月からの地域別最低賃金額は別表1のとおりである。アベノミクスの中でわが国の労働者の賃金額が全く伸びず、欧米各国はもとより韓国と比べても低額となってしまった(別表2)。わが国の経済を立て直すため、労働者の賃金を大幅に上昇させるべきことは、労働界だけではなく、政府や使用者団体も含めて共通の認識となっている。しかしながら、春闘における労働組合が獲得する賃金上昇はごくわずかであり、最近の消費者物価上昇の中で、市民の暮らしはますます苦しくなるばかりである。こうした中で最低賃金の大幅引き上げが重要な課題となっている。

2 最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、一般に国が強制力をもって賃金の最低限を定め、使用者は、その金額以上の賃金を使用者に支払わなければならないとする制度である。賃金は、本来、労使の自主的決定に委ねて決定すべきものとされているが、中小企業等において多く存在する低賃金労働者の多くは労働組合が未組織であるなど、使用者との対等な立場における交渉によって労働条件とりわけ賃金を決定することが期待できない実情にある。このため、このような労働者の不公正な低賃金については、国が積極的に介入して、賃金の最低額を保障し、その改善を図る必要がある。これが最低賃金制度である。わが国においては、最低賃金法にもとづき、地域別最低賃金と特定最低賃金(一定の事業または職業に係る最低賃金)が決められている。

3 経済学の動向の変化

もっとも、経済学ではこれまで最低賃金の導入あるいはその上昇は、失業者の増加や雇用の縮減を社会にもたらし、必ずしも社会にとって望ましいものとして把握されてこなかった経緯が認められる。そして実際、最低賃金が雇用に負のインパクトを与えるとする研究成果が蓄積されてきた。しかしながら、1990年代以降、そうした最低賃金に対する把握にある種の疑念が生じ、最低賃金の雇用喪失効果は認められないとする研究が発展してきている。アメリカの経済学者カードは、「労働者の最低賃金を引き上げた場合に、負担が増した企業は雇用を減らすはずだとされていた常識が必ずしも正しくないことを自然実験の手法を用いて実証」したことが評価され、2021年ノーベル経済学賞を受賞している。そのような研究動向は、日本においても確認することができる(経済学における最低賃金の研究の経過の詳細は、山縣宏寿著「日本における最低賃金の現状と失業への影響」(専修大学社会科学研究所 月報No700 2021年10月)を参照されたい。)

「労働市場は完全に効率的に価格形成がされているので、最低賃金を上げると失業者が増える」という新古典派経済学の説は、実際の社会での実験の結果、否定されたのである。実際の事例に基づいて、「労働市場の価格形成はもっと複雑で、単純ではない」ということが海外や日本の論文でも証明されている。大竹文夫大阪大学大学院教授は2019年7月31日の朝日新聞「耕論」において、最低賃金の引き上げについて「経済学者の多くは効果が無いか、むしろマイナス面が大きいと考えてきました。・・・私も長い間、こう考えてきましたが、いまの日本では最低賃金を上げることのプラス面が大きくなっている、と考えるようになりました。最低賃金を上げてもさほど失業者が増えないことが最近の賃金分布のデータから読み取れるのです。多くの地域で最低賃金水準で働く労働者が以前より増えているのは、引き上げられても雇われ続け、その層に突出が見られるようになってきたからです。・・・最低賃金が上がっても労働者を雇い続けているということは、これまでは生産性よりも低い賃金だった可能性を示しています。」と述べている。

4 最低賃金制度の機能

(1) 財政負担の軽減

現在、世界の多くの国で最低賃金制度が導入されているが、上記の制度趣旨に基づいて発展してきていることはもちろんであるが、国家財政の負担解消という目的も拡大の一因と指摘されている。わが国と同様に世界各国の財政において、社会保障費額の増大は深刻な課題である。最低賃金を引き上げることによって、将来の国家財政から支出する年金額や生活保護費などを減少させることが可能となる。こうした観点から世界各国で最低賃金制度が導入され、最低賃金額が上昇を続けていることを確認しておくことが重要である。

(2) 労働時間短縮と最低賃金との関係

労働時間は短いに越したことはない。残業などしなくてすむのであればしたくはない。多くの労働者の共通認識である。しかし、わが国の雇用現場においてそれが崩れている。リクルート雑誌の募集案内には、残業することを当然のこととして、残業代込みの賃金額で社員募集がなされている事例が多い。いわゆる固定残業代というもので、最賃すれすれの基本給の他に固定残業代として月80時間分の残業代が最初から組み込まれた賃金額をあたかも基本給であるかのように掲げて募集がなされている事例さえある。

1日8時間、週40時間の労働では生活が維持できない。後述する最低生計費調査の結果がそれを物語っている。はじめから残業することが前提でかろうじて生活が成り立つという状態である。憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」(憲法25条)は、1日8時間、週40時間の労働を前提として考えられなければならない。労働時間の短縮の実現は、最低賃金の引き上げが前提である。

(3) 最低賃金と社会保障の関係

日本では教育、医療、保育、介護その他の福祉に要する費用の多くを自己責任で賄うこととされ、そのために家族を支える正社員の賃金には家族生活を支えることができる「生活保障賃金」が必要とされ、労働運動もその獲得に奔走してきた歴史がある。非正規雇用労働者の賃金には、こうした「生活保障賃金」の要素は含まれていない。非正規雇用労働者の割合が4割に達している現在、家族の中に正規雇用労働者が一人もいない家庭では、人間らしく生活するのにふさわしい賃金が得られなくなっているのである。

デンマークやスウェーデンなどの北欧諸国はもちろん、ドイツなどヨーロッパ大陸の多くの国では、大学の授業料は無償である。医療費が無償である国も多い。住宅費も安く老後や障害の年金も充実し、社会保障が高水準で維持している。税金や社会保険といった社会全体の財源負担によって、これらの制度を維持している。賃金の果たす役割に大きな違いがある。日本は、アメリカと同様にこうした制度を受ける費用を基本的に自己負担とされ、各人の財源で賄うこととされている。

教育費、医療費、住宅費等の負担が軽減され、社会保障給付が充実すれば、賃金が少しばかり減少しても生活は維持できる。逆に豊かになることもあり得る。わたしたちが生活するために必要な財源のどの部分を賃金で賄わなければならないかによって賃金が十分か否かは決まるのである。賃金と社会保障は表裏の関係にある。

最低賃金額が高いからと言って、直ちにその国の労働者の生活が豊かであることを示すことにはならない。最低賃金額が低くとも社会保障制度の充実によって、その国の労働者の生活は豊かである可能性がある。

各国の最低賃金制度の充実度の評価は、社会保障制度の充実度とセットで考察することが必要である。もっとも、わが国の最低賃金額は、OECD主要国と比較して極めて低いのであり、社会保障制度の充実度も極めて低いのである。

5 ILO26号条約

ILOは、1928年5月、総会において第26号条約として「最低賃金決定制度の創設に関する条約」を採択した。条約第1条には、各加盟国は「労働協約その他の方法により、賃金を有効に規制する制度が存在していない若干の産業(製造業、商業等)または産業の部分(とくに家内労働)であって賃金が例外的に低いものにおいて使用される労働者のため最低賃金率を決定することができる制度を創設しまたは維持することを約束する。」と規定し、第2条では、各加盟国は「関係のある産業又は産業の部分に」労働者団体及び使用者団体が存在する場合にはそれらの団体と協議したうえ、いずれの産業又は産業の部分について、・・・・前条の最低賃金決定制度を適用するかを決定する自由を有する。」と規定している。日本政府は、1971年に同条約を批准している。

6 わが国の最低賃金制度の歴史

わが国では、1959年に最低賃金法(昭和34年法律第137号)が制定され、「業者間協定方式」(業者間で協定した賃金の最低額を申請に基づき法定の最低賃金として決定するもの)を中心として次第に適用拡大が進んだが、この方式は、決定に際してILO26号条約の「労使平等参与」に反するのではないかが問題となり、1968年の最低賃金法の一部改正によって業者間協定方式が廃止され、以後、現在の「審議会方式」により決定されることとなった。産業別または地域別の最低賃金の設定が進み、1976年には全都道府県に地域別最低賃金が設定され、すべての労働者に最低賃金の適用が及んだ。

現行の最低賃金制度は、各都道府県の地方最低賃金審議会の審議に基づき、 厚生労働大臣または都道府県労働局長が決定する当該都道府県の全ての労働者に適用される最低賃金である地域別最低賃金(法9条以下)と、一定の事業または職業に係る最低賃金である特定最低賃金(法15条以下)(産業別最低賃金)によって構成され、原則となるのは地域別最低賃金である。1968年(昭和43年)の法改正以降、その大枠に変化はない。もっとも、最賃制度普及の牽引役として機能してきた産業別最低賃金は地域別最低賃金の普及の結果、次第に縮小している。また、産業別最低賃金の中には地域別最低賃金額が上回ることによって事実上消滅したものも多い。

現行法上、地域別最低賃金は、「地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。」とされている(法9条2項)。

近年の就業形態の多様化、低賃金労働者の増大といった環境変化の中で、 最低賃金制度が、セーフティネットとして一層機能することが求められるようになり、2007年の法改正では、「労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」との条項が設けられた(法9条3項)。その結果、最低賃金の水準が、少なくとも生活保護の水準を下回らないことを求められることになった。

7 目安制度が導入されるに至った経緯

ところで、1975年3月には、当時の野党4党(日本社会党、日本共産党、公明党、民社党)は、「本来、最低賃金は、労働条件に関するナショナル・ミニマムの重要な一環をなすものとして、中央で決定すべき」であるとして、全国一律最低賃金制度の導入を含む最低賃金法の改正案を国会に提出した。同法案自体は最終的に審議未了廃案となったが、同法案の国会への提出を受け、労働大臣(当時)は、中央最低賃金審議会に対し、「今後の最低賃金制のあり方について」諮問を行っている。

諮問を受けた中央最低賃金審議会は、地域別最低賃金制度に関して「今日なお地域間、産業間等の賃金格差がかなり大きく存在し、したがって依然として地域特殊性を濃厚に持つ低賃金の改善に有効」としつつ、「最低賃金の決定について全国的な整合性を常に確保する保障に欠けるうらみがあることも否定しえない」とし、中央最低賃金審議会において、毎年、都道府県を数等のランクに分け、最低賃金の改定についての「目安」を作成し、一定の時期までに地方最低賃金審議会に提示するという措置を講じる必要がある旨答申するに至った(昭和52年12月5日中央最低賃金審議会答申)。

1978年以降、中央最低賃金審議会は、同審議会に設けられる目安に関する小委員会において、全都道府県をA~Dの4つのランクに分けて、各ランクごとの引上額の目安を検討し、毎年7月下旬に、労働大臣ないし厚生労働大臣に答申する。各地の地方最低賃金審議会においては、この答申を参考として、各労働局長に対し、地域別最低賃金の額を答申するという枠組みが定着するに至った。なお、以上のような事実上の枠組みは、「目安制度」と呼ばれている。

8 各国の最低賃金引き上げ状況

コロナ禍においても各国の最低賃金は大きく引き上げられている。フランスでは、2021年1月に10.25ユーロに引き上げられたが、さらに同年10月から10.48ユーロに引き上げられた。ドイツでは、2021年7月に9.60ユーロに引き上げられたが、2022年1月に9.82ユーロとなり、同年7月に10.45ユーロへ引上げとなる。さらに、同年10月から12ユーロに引き上げることについて国会で審議中である。イギリスでも、2021年4月から成人(23歳以上)の最低賃金が8.91ポンドに引き上げられたが、さらに2022年4月から9.5ポンドに引き上げられる。韓国では、2021年1月に8720ウォンに引き上げられたが、2022年1月から9160ウォンに引き上げられた。このように多くの国で、コロナ禍で経済が停滞する状況下においても、最低賃金の大幅引上げが実現しており、わが国でも2022年において大幅引上げが必要である(各国の最低賃金の状況については、「コロナ禍における諸外国の最低賃金引き上げ状況に関する調査-イギリス、フランス、ドイツ、アメリカ、韓国-」(JILPT調査シリーズNo238 2021年6月)が詳しい)。